- Привычно доедать до последней крошки…

- Веер. Бамбуковый ветер. Натянутый шёлк…

- В теле, холодном, как утро над Андами. Или…

- Да, птицелов, сегодня последний рейс…

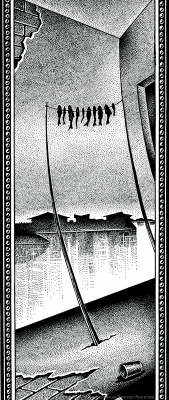

- Струны. Дорожный столб. Город вокруг столба…

- Рогатый череп бога. По рогам…

- Шарманка – от щеки до горизонта…

- Шалтай-Болтай сидел на стене…

- В порту, на бумажных фонариках этой страны…

- АЛЬБОМНЫЙ РОМАНС

- Переводы на сербский

- Квинтэссенция жизни, подмена, проклятие, вой…

- Пчела, прости, я снова о зиме…

- Дирижабли. Стимпанк. Девятнадцатый век…

Мастер Зеркал

Андрей Ширяев — поэзия и проза

Эпопея окончена. Юг провалился в снега

Эпопея окончена. Юг провалился в снега

до курчавой макушки. Он видел: война на подходе,

но молчал или тихо смеялся. Его пустельга

разучилась охотиться, дура.

В дубовом комоде

завелись насекомые с крыльями. Он возражал,

но его не послушались и продолжали плодиться.

Он убил их, и плакал над ними, и мелко дрожал,

и по-вдовьи ощупывал их посиневшие лица;

но к рассвету устал и отвлёкся на струйку воды,

прилепившуюся к потолку над колючей постелью,

спал, укрывшись дырявой клеёнкой — колени к груди,

что-то снилось, но так и не вспомнил.

Взъерошенной тенью

отразился в осколках трельяжа и видел: война

на подходе, и что-то пытался, но не выходило,

но хотелось, хотя — забывал, и остатки вина

добирал по стаканам взахлёб, обливаясь.

Светило

оседало сугробом в сугробах. Стояла зима,

как будильник с единственной стрелкой, похожей на вертел.

Он увидел: война. И подумал, что сходит с ума.

И поверил.

Что ноябрь — не зима, пусть расскажет мне кто-то другой,

Что ноябрь — не зима, пусть расскажет мне кто-то другой,

пусть ведёт меня девять кругов по единому звуку.

Я пойду, потому что мне нужно ослепшей рукой

чью-то чувствовать руку.

Потому что живу на причале, и воздух рябой

обжигает дыхание смесью шафрана и скорби,

потому что ныряю ночами в почтовый разбой,

отправляя посланье по адресу urbi@orbi…

Потому что — один. Потому что ноябрь — не зима.

Потому что троллейбусы варят холодную кашу.

И уже не посмею насытить игрою ума

этой горькой поэзии горькую чашу.

Остаётся остаться, пеняя тебе, Велимир,

на способность поверить в дверной задохнувшийся зуммер.

Так господь, сотворивший расколотый надвое мир,

усмехнулся и умер.

Так задумал садовник. И яблоко в руки легло,

Так задумал садовник. И яблоко в руки легло,

сумасшедшее тёплое яблоко, девочка, нимфа,

проливная бессмертная плоть, совершенная рифма,

совершённая где-то неведомо кем.

Замело,

занесло меня палыми листьями жёлтыми, пылью

на щербатой брусчатке в размеренной мёртвой Москве;

и слепой пейзажист, панораму теряя в мазке

полубережном-полунебрежном, мыча от бессилья,

прорисует мне крылья и выплеснет чёрным на холст,

и умрёт на подрамнике, в небо уткнувшись белками,

и закатятся за горизонт удивлённые камни

и уже не вернутся. Уже не вернутся.

И хоть

убегай от тебя по трамвайным путям, рассекая

замороченный день воронёным вороньим клинком,

замороженной тенью, но, ведомой силой влеком,

я четвёртую вечность в тебя прохожу, проникаю,

прорастаю упругими струями в ритме плюща

по опасным камням обожжённым и сладким, и тлею

инфернальным пятном в обнажённом пространстве Бердслея,

неоконченной линией в складках чужого плаща.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пой мне, девочка, пой, как тупому усталому Перу

Сольвейг пела и плакала тёмной горючей смолой,

янтарём ароматным, и хрупкой сосновой иглой

в янтаре застывала, и плакала, полною мерой

отмеряя отчаянье мира.

Блуждающий бритт

усмехнётся, подслушав: «О чём эта странная пара?

Жёлто-синий автобус?.. По-русски?»

Но вскрикнет кифара

и осыплется пресное злато в садах Гесперид.

В этой музыке смерть музыканта — блаженство и снег.

В этой музыке смерть музыканта — блаженство и снег.

Он творит свои цепи в пространстве и тяжкие звенья

замыкает, себя замыкая во сне, и во сне

всё равно замерзает от каждого прикосновенья.

Он творит эту музыку, руки и губы её,

и, не зная границ, точно бог, создаёт себе бога

так безудержно, так безнадёжно, так тело своё

он бросает с небес на дорогу и видит: дорога

всё уводит, всё дальше в чужое, в чумное, домой,

мимо глинистых круч побережья, чьи тусклые лики

изуродовал шторм предрассветный, и пахнет зимой

от горячечных стеблей ползущей к нему повилики.

Он, как мальчик дворовый, терзает проколотый мяч

запылённого солнца, и хлещет по окнам лучами,

и хватает мерцающий альт, и выводит: не плачь, —

и смеётся, колдуя, и всё-таки плачет ночами.

Он берёт этот воск, этот вереск, и, каменный рот

исковеркав гримасой, поёт её тёмную скуку;

он творит эту гибель, он знает, что завтра умрёт,

отдавая остатки огня непокорному звуку.

Ты помнишь год, когда прозрачный зной

Ты помнишь год, когда прозрачный зной

дрожащий лёг тугим кабаньим брюхом

на улицы и крыши, и старухам

мерещился блаженный проливной

за запахом ночного корвалола

и кипячёной влаги. Альвеолы

хрустели, высыхая. Небеса

являли миру мрачные знаменья:

каменья звёзд хвостатых и каменья

чернеющих от солнца глаз. Глаза

тонули в фиолетовом болоте

густого воздуха и тёмные круги

бежали по поверхности; беги

и ты за ними, исчезай в полёте

над белой звонкой глиной, над её

спиной, покрытой порослями трещин,

неотличимых от растений.

Вещи

утратили важнейшее своё

умение тюремное, и связи

оборваны, и август, и потом —

луна гротескной маской с узким ртом,

и звёзды злыми лилиями в вазе,

и гулкий дом.